ⓒ 采访时间:2023年4月

“Waymo是无人驾驶技术的领跑者,是唯一一家拥有公共叫车服务的无人驾驶汽车公司,并且正在成功地扩展其完全无人驾驶的体验。”——银湖资本联合首席执行官Egon Durban

说起「自动驾驶」,前身为⾕歌⽆⼈驾驶项⽬的Waymo,是业界当之无愧的领头羊。

由其自主研发的⾃动驾驶叫车服务,至今已在美国旧⾦⼭、凤凰城等城市全天候

商业运营数年,成功实现了“在公共路⾯(⽆安全驾驶员)⾏驶⼀百万英⾥”的里程碑。

不久前,Waymo还向外界公布,该服务即将落地洛杉矶的好消息。

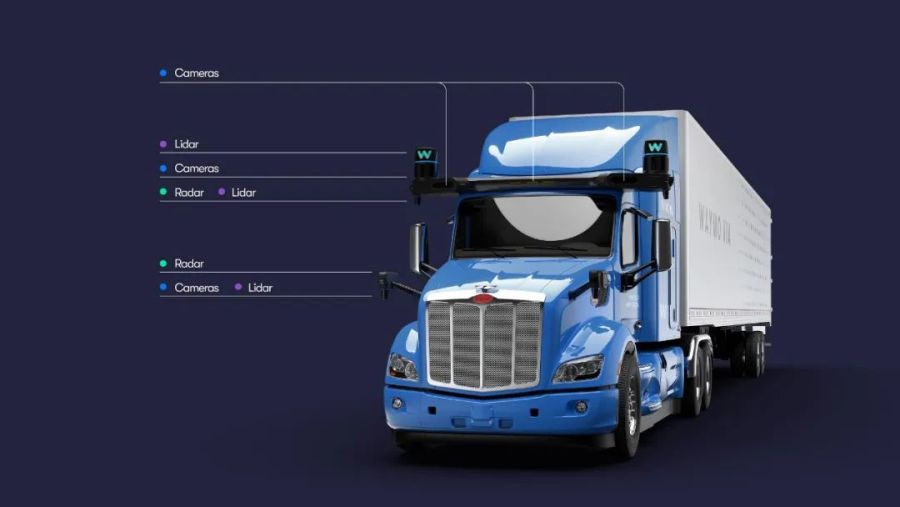

即将量产的卡⻋项目,也陆续与UPS,UBER, JB Hunt等物流运营商签订⼤单,规模化地投入使用,指日可待。

▲上:Waymo网约车在旧金山运营(图源:Waymo)

下:Waymo自动驾驶卡车与Uber Freight达成合作(图源:Waymo)

行业发展,硕果累累。却很少有人知道,这背后,离不开一位国人设计师的贡献。

他叫王曌堃,目前在Waymo担任资深工业设计师。

大学毕业后,他曾先后在⼤众、菲亚特克莱斯勒、现代捷恩斯等主流汽⻋品牌⼯作。

备受好评的现代捷恩斯G90⻋型内饰设计,也有他的参与。

▲上:王曌堃在现代Genesis期间参与的内饰项目 (图源:NetCarShow)

下:王曌堃在FCA期间主创的内饰项目

▲Waymo公司新总部(图源:Glass Door)

就职后,王曌堃参与了数个重要的设计项目,更是主导了卡⻋项⽬从⽴项以来的所有换代设计。

其中,他深度参与的第五代⾃动驾驶套件Waymo Driver,可以同时装载在汽车和卡车上,一举拿下了IF设计⼤奖、CES Best Innovation Award、G-Mark设计奖、Good Design Award、A’Design Award等多项重磅大奖。

今天,就让我们一起走进,王曌堃的设计之路,跟着他一起探索「自动驾驶设计」的同时,也一起探讨,什么是「好的设计」。

▲王曌堃

探索「自动驾驶」设计

探索「自动驾驶」设计

王曌堃从小就喜欢画画,高中毕业后,他有机会了解到「设计」这门学科,一下就对这种“无中生有”的创造,着了迷——

小到⼈们⽇常使用的生活用品,大到汽⻋这样的“奢侈品”,都可以通过绘图、制作等步骤,将自己脑海中的想法一一还原,王曌堃仿佛感受到了一种奇妙的“上帝视角”。

在热情的驱动下,他先后攻读了两个颇具挑战的本科学位:工业设计与交通工具设计。

▲王曌堃

交通工具是工业设计领域,“尺度”最大,也相对复杂的类别。经过数年学习,外加几段车厂的工作经历,王曌堃终于对这个成熟体系内的专业流程,熟稔于心。

当时,国内外正掀起了一股讨论「⾃动驾驶汽车」的风潮。这个全新的领域,完全颠覆了主流汽车在百年发展历程中积淀下来的设计框架和技术,从外形打造到功能设计,一切都充满了未知。

王曌堃被这种“重新定义产品”的机会,深深吸引。带着一份“为新兴技术的实现做设计”的信仰,他正式开启了对「⾃动驾驶汽车设计」的探索。

▲上:装载第四代Waymo Driver 的卡车+网约车(图源:Waymo)

下:装载第五代Waymo Driver的卡车+网约车包揽当年所有设计奖项(图源:Waymo)

▲上:第五代Waymo Driver主套件:利用激光雷达的旋转生成动画与外界交流,方便乘客和行人(图源:Waymo)

下:Waymo网约车后备箱:在配备大量自动驾驶元件的情况下,仍可以容纳大部分乘客所需的行李,甚至也考虑了轮椅使用者的需求。(图源:Waymo)

与传统汽车设计领域相比,自动驾驶行业的体系方兴未艾,它对技术,尤其是安全性方面,提出了更高的要求,设计方面的限制也相应增多。

因此,王曌堃感受到,“作为设计师,往往需要一人分饰多个角色,在保证性能最大化的前提下,用更具创意的方式解决问题。”

▲第五代Waymo Driver网约车传感器视野:自动驾驶汽车对性能和安全的要求对设计施加严格的限制(图源:Waymo)

▲Waymo自动驾驶已经投入正式运营,用户可以用手机打车(图源:Waymo)

值得一提的是,自动驾驶网约车和卡车,由于目标用户不同,在设计中所面临的挑战,也大相径庭。

网约车必须始终以用户的观感和体验为导向,为乘客提供更舒适、友好的服务。

相比之下,自动驾驶卡车,却更注重实际的商业化需求,它要求设计师从“载物”的核心目标出发,通过对性能的优化,进一步提升货物流转的效率。

同时驾驭两者,正是王曌堃所期待的挑战,与实践其独特设计思考的机遇。

▲上:第五代Waymo Driver卡车传感器(图源:Waymo)

下:第五代Waymo Driver卡车:王曌堃运用空气动力学的原理增加其圆滑的曲面,附着更多的气流减少风阻,每公里的能耗也有效实现了降低。(图源:Waymo)

王曌堃曾形容,自动驾驶设计,好比是“戴着镣铐跳舞”。它的设计边界相比一般的汽车设计都要小得多,这就更加需要设计师们能带着“解决问题”的使命,直面设计过程中的受限条件。

我们有理由相信,随着自动驾驶汽车,在功能、技术、成本等问题上,磨合得越来越成熟,未来的某一天,它们或许就真的可以大规模地为全世界人所用。

▲Waymo网约车在亚利桑那凤凰城与美式足球超级碗合作搭载观众(图源:Waymo)

设计师,要走出去

设计师,要走出去

从主流车企到Waymo,作为一名不断与时俱进的设计师,王曌堃常常主动打破“边界”,在学习、探索新知识的同时,业余时间也会跨界涉猎其他产品的设计。

▲王曌堃设计的家具和配饰

在王曌堃看来,设计,是一门高度复合的学科。设计师能⼒的培养,80%都在设计以外的学科。

正如,设计师需要了解⽤户,因此要了解⾏为⼼理学;设计师需要制造产品,因此要了解⼯程和⼯艺;设计师需要把握设计⽅向并推销⾃⼰的设计给客户(⽆论是消费者、委托⽅还是经销商),因此还要了解⼀些市场营销......

这些学科看似关联不大,但当它们连点成线,重新融合、碰撞,就有可能达到1+1>2的效果。

▲王曌堃在上海设计公益讲座

这样的综合型思维,放在「设计审美」的培养上,亦同样适用。

“审美是主观的,但设计师不应该这么说”,这句话,王曌堃曾在与好友合作创办的异能电台节目中,做过分享——

很多设计师在与团队、领导甚至是甲方持不同观点的时候,常常会用“审美是主观的”来结束争论。

这其实是一种“偷懒”的做法,它阻碍了人与人之间更深层次的讨论,也让我们放弃了寻找用一种具有普适性的标准来评判美,讨论美。

▲王曌堃与异能电台的伙伴们

而将这种主观的审美“标准化”的关键之一,就在于把握「常识」。

「常识」是人们现有的生活方式、个人经历以及约定俗成的社会文化的累积,它贯穿在生活的方方面面,并直接影响大众对于造型的感受和设计。

了解了「常识」,也就了解了大众的审美源流。

▲特定的颜色与形状之所以会产生特定的观感是因为人们背后的心理与文化因素(图为王曌堃个人作品)

王曌堃建议,年轻的设计师,要用更开阔的视角去看待设计。

他们应该对「设计」以外的东西保持好奇,并经常走出去,接触、学习新的东西,从多元的领域中,得到不同的启发。

当设计师渐渐培养起自己理性观察和分析事物的能力,并能用一套更有逻辑的话语体系,与别人阐释、讨论自己的设计理念,不同身份之间的沟通会变得更为顺畅,设计的可能性,也会被无限放大。

▲王曌堃在同济大学讲座分享

不盲从“教条”,不要把流行的形式和“大师”的话语当做设计的“金科玉律”。

小小心意,大大鼓励

本文章版权归 普象工业设计小站 所有,禁止匿名转载及个人使用,任何商业用途均需联系原作者。

举报

沪公网安备 31011502009179号

沪公网安备 31011502009179号

厂长牛B听了很多厂长的专栏节目,很有深度。

年轻又有才华

大佬,收下我的膝盖

双学位这么好学,还能有这么优异的工作履历,只能称呼一声大佬好

卡车应用自动驾驶会不会比较有风险啊

牛!

我来把设计师的名字注下音,曌堃(zhào kūn)